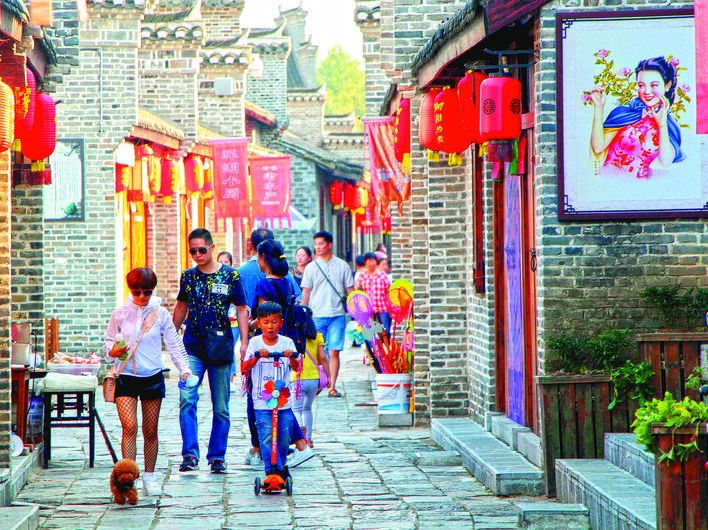

游客漫步于老长临河老街

六家畈古民居

千年古镇长临河

据合肥晚报消息 古镇、古村落……千年沧桑过往,已然融化凝结为合肥的文化积淀、历史遗产,变身重塑为这座城市的精神地标。在合肥这片古老的大地上,就散布着19个省级千年古镇和8个省级千年古村落。这些宝贵的文化遗产,根植于历史源流和社会生活变迁之中,早已成为地方文化发展演变的见证。今日起,我们将深度挖掘这些古镇、村落的历史故事、人文风情及发展变迁,在感受不一样的庐州风情同时,讲好合肥故事。——编者按

素有“环湖首镇”之称的长临河镇位于肥东县最南端,濒临五大淡水湖之一的巢湖,是巢湖岸边最闪亮的一颗明珠。作为千年古镇,这里自古商贸繁荣,很早就有“小上海”之誉;这里历史文化资源也十分丰富,包括六家畈古民居、长临河老街、红石咀公园、民俗文化馆等。

距今一千八百年的历史古镇

走在长临河古镇的老街上,踩着石板路,没有车水马龙,没有城市喧嚣,扑面而来的是淳朴生活的浓浓气息,就在古与今交错的恍惚之间,长临河民俗文化博物馆走进了我们的视野中。

在民俗馆内,随处可见的农耕用具让人目不暇接。一台织布机被摆放在馆内最深处,“这机器有100多年历史了,别看它现在已经破旧,却仍能织出布来。”馆内工作人员介绍道。在这里,我们还看到了耧犁锄耙、风车水车牛车、扁担镰刀锄头等农耕工具,这一件件藏品把我们带到了曾经的那个农耕年代,也见证了长临河这座千年古镇厚重的文化历史。今年,以“留存民间物件,展示农耕文明,传承民俗文化,服务老街发展”为主旨的长临河民俗文化博物馆迎来了免费开放十周年,十年来共接待参观者达116.76万人次,对研究长临河地区的民俗文化,弘扬传统文明,都具有积极的意义。

花轿、三寸金莲、石磨……这些“活化石”向我们娓娓道来长临河镇的前世今生。长临河古镇历史悠久,最早可以追溯到三国东吴年间,距今约有一千八百年历史了。据史料记载,古代这里有一座寺院,叫长宁寺,寓有“长久安宁”之意;寺前有一条小河,故叫长宁河。古镇因为濒临巢湖,后来逐渐被人们叫作“长临河”。古时,水运的发达与否成了一个地区商业是否繁荣的标志。清末民初水运兴起,位于巢湖岸边的长临河万家河口码头,成了巢湖沿岸一个重要的码头。由于十分繁华,当年就有着“小上海”的美誉。如今,长临河的水运繁荣景象已不可见,但当年的繁荣景象却给这座古镇留下了丰厚的文化遗产,长临河老街便成了环巢湖旅游中一道独特景点。

据考证,早在新石器时期,古老的长临河人民就劳动、生息在这块美丽富饶的土地之上。据《安徽省建制沿革》记载,长临河自夏、商时为淮夷部落;战国时期属楚巢邑管辖,这里已形成集市;隋、唐、元、明以后皆属庐州府合肥县东乡长临河镇。

古韵里的长临老街

长临河老街共两条,一条就叫老街,另一条取名东巷,两条街形成一个“丁”字形,是现今保存较完整、规模较大的典型皖中特色古街。今年85岁的老人罗艾柏一直住在镇上,据他介绍,长临河镇繁盛时,有店、行馆、庄、堂、铺、房、坊、摊点等各类商业近百家,以米行、布庄、药店、酱园、酒馆、五洋百货为主体。漫步在老街上,长长的青石街面、青砖白瓦马头墙的设计中透着一股徽风皖韵,独具特色的皖中建筑形式在一栋栋古建筑中得以体现。

罗老告诉我们,听上辈人说当时每天来往船只有百条,将粮、油、棉运出去,又把五洋杂货布匹、洋油等运进来,街市中每日都肩摩踵接。长临古镇的一街两巷建有300多家商户、小贩摊点,家家生意红火。长临老街的一街两巷,街面青石板铺地,从青石板上的车辙印迹上看足有3-4厘米深,它可以见证长临老街的悠久历史。

继续沿街向南走,一个挂有“百年邮电”字样的老宅子出现在眼前,走进去发现里面有三进四厢两院,全木结构房屋,距今已有300多年历史。院内有一棵百年广玉兰,见证了长临河邮政的百年历史。据史料记载,百年邮政的前身是淮军老宅,院内一棵广玉兰高大茂盛。清朝末年,合肥人李鸿章把108棵广玉兰带回合肥,广玉兰树叶的叶背金黄、叶面碧绿,李鸿章认为这象征“荣华富贵”,于是就用这种“荣耀树”来赏赐给有战功的淮军将士。淮军将士将这种“荣耀树”繁殖后,再逐级分赏下去,这种广玉兰就逐渐在合肥大地上生根开花。过去谁家房前屋后种有广玉兰,大家就知道他家是为国立过功劳、受过封赏的。广玉兰成为合肥人的一种“荣耀树”,所以后来被列为合肥市树。

如果说长临河老街给人们带来更多的是一些曾经的记忆,那么红石咀公园、票证博物馆、1952粮仓文创园等则给人带来更多新奇的感受。比如红石咀公园,这里酷似海滨,有银色沙滩千余米,这里的礁石错落有致,有惊无险……走在这处开放式的园林,可以真切感受惊涛拍岸,聆听细浪吻沙,在礁石间摸索攀爬;或者躺在湖边的草地上享受充足的阳光和风的爱抚,令人流连忘返。

有一种生活叫“长临河”

在红石咀的隔壁,便是古色古香的“安徽第一侨乡”六家畈。据吴氏宗谱记载,南宋宝庆元年(1225年)吴氏一世祖吴宛廷夫妇自徽州婺源迁到茶壶山东。二世祖吴再三生六子迁到此处从事农耕。因人丁兴旺,蔚然成村,故名六家畈。800多年来,吴姓聚族而居,商修事业、农耕先畴,竟发展成为合肥东乡闻名遐迩的名门望族。当地人告诉我们,“当年信件地址只需写上合肥东乡,人们就知道信件是寄往六家畈的。”

来到六家畈,听着老人们如数家珍列出一个个名人时,不由地让人惊叹。当地人告诉我们,清朝末年,六家畈有一批人追随李鸿章当了淮军,返乡后他们大兴土木,建起了一座座深宅大院。

六家畈古民居是长临河古镇的一大特色,也彰显出了古镇文化底蕴的深厚,见证了古镇历经风雨的沧桑。在长临河镇文旅中心主任贺川徽的陪同下,我们踏上了碎石小路,游览了古民居的小巷长廊。褪色后的青砖灰瓦备显沧桑,斑驳的墙面,留下一年又一年的印记。古民居周围是一排参天的梧桐树,枝繁叶茂,树干粗大,年代悠久。贺川徽指着眼前的这些古宅说,“这些经历过历史风雨的古宅都曾是雕梁画栋、木梯木栏、推窗亮阁的大豪宅,像这样的豪宅在这里共有6处,240间,是响当当的富甲一方。”行走在六家畈古民居,如同置身于珍藏文物的博物馆,抖落了历史的尘埃,留下了珍贵的文化遗产。而淮军文化就是这里璀璨的明珠,让长临河古镇多了一份神秘与魅力。

有一种生活叫“长临河”。近年来,长临河镇深挖历史文化底蕴,保护修复江淮风格的古建筑、古民居,建成长临古街景区、江淮侨乡·六家畈2处特色文化街区。同时,整治人居环境,完善基础设施,推进环巢湖民宿集聚群建设,现已建成投入使用有16家民宿,依托区位交通、自然生态和人文底蕴三大优势,奋力打造省内有名气、国内有影响力的“环湖首镇、生态慢城、文旅名镇、科创新城”。

据统计,今年五一期间,长临河镇主要景区景点共接待游客约18.61万人次。假日期间,赏花游、采摘游、体验游备受游客追捧,以体验乡村文化、农家生活为主题的乡村旅游在该镇呈现出勃勃生机。来到长临河古镇,穿梭在一个个景点之中,体会不一样的风情,即能感受到千年古镇的沉淀,也能感受到“环湖首镇”带来的阵阵清风……

王晓峰 程胜