团队成员一起观看作品。

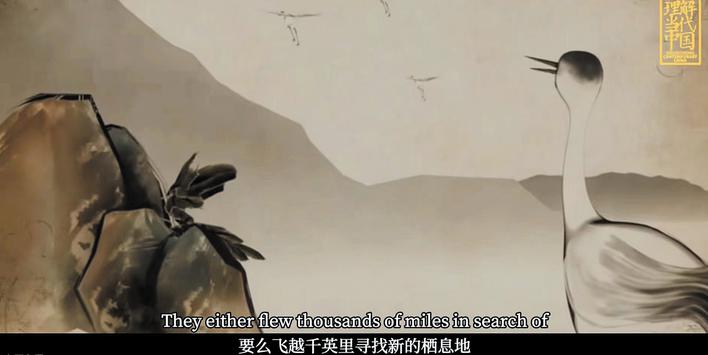

参赛视频截图。

“大家好,我是肥肥,一只来自美丽的安徽巢湖的白鹭……”伴随着水墨画的徐徐展开,这句充满童真与诗意的开场白,带观众走进了英语短视频《一只白鹭的回忆录》。

在近期举办的2024年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛中,合肥工业大学学生王攀宇、徐乾清、丁一、陈安熠组成的参赛团队,凭借作品《一只白鹭的回忆录》荣获短视频赛道全国总决赛金奖(季军)。

灵感:一只白鹭讲述巢湖故事

“此次参赛作品以‘白鹭’为主人公,用英文讲述了巢湖使用数字技术修复生态的故事。”合肥工业大学外国语学院学生、参赛团队队长王攀宇介绍。

“我们的团队成员大多来自安徽,或与之有着紧密的联系,大家都感到自豪。”他补充道。

值得一提的是,在开篇约一分钟的时间里,视频运用具有中国特色的水墨画风格动画来呈现,这种新颖的表现手法既美观又富有文化韵味,能够很好地讲述中国故事并传递出独特的东方美学。

“这个视频的核心思想正如结尾所言:巢湖的故事是关于科技、自然和爱共同编织而成的一段佳话。”王攀宇分享。

同时,他们也想引发观众对“数字”意义的思考:它是否仅仅代表着冰冷的数据,还是蕴含着希望之光?这部作品力图展现数字中国及生态保护的案例,反映人类与自然界之间的联系。

亮点:融入科技治理“真实”故事

时间回到今年6月,学校发布“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛的通知,其中新增了一个短视频赛道。王攀宇和其他三位同学决定尝试挑战。

四位成员各司其职,来自外国语学院的队长王攀宇负责整体规划与协调,同学院的徐乾清专注文案撰写,管理学院的丁一同学则承担起了视频拍摄与后期编辑的任务,而经济学院的陈安熠同学则发挥了自己的配音才能。

在创作之旅启航之际,他们精心挑选了团队名称。“一只白鹭上青天”这一队名,与创作主题相得益彰,如同一幅生动的画卷,不仅映射出他们对作品寄予的厚望,更象征着团队追求卓越、向往高远的愿景。

然而,“上青天”的道路似乎注定无法一蹴而就。从创作之初,团队成员就深知打造一部精品并非易事。事实上,在创作过程中他们也的确遇到了两大挑战。

其中之一便是叙事方式缺乏生动性和感染力。团队意识到过多依赖于冰冷数据讲述故事的方式难以吸引观众和触动人心。经过指导老师的悉心指导以及多次团队讨论后,他们决定采用第一人称拟人化的视角——以巢湖具有的代表性鸟类“白鹭”为叙述者,通过更加感人的细节与真实人物的故事来增强叙事的情感深度。

“当时我们得知,2012年,南京地理与湖泊研究所的研究团队在段洪涛博士带领下来到合肥,决心利用最先进的数字技术恢复巢湖生态环境,他们通过卫星、无人机、浮标和数值模拟实时监测水质,建立紧急预防系统控制蓝藻暴发,并为鸟类安装追踪定位器,确保其安全。”王攀宇回忆,他们将这个故事巧妙地融入了作品当中,果然,作品的表现力得到显著提升。

另一个挑战主要集中在动画制作部分。开头约一分钟采用了水墨画风格,其实现过程复杂且耗时长,涉及建模等多个专业步骤。面对这样的技术难题,团队成员积极学习相关知识。最终,在大家共同努力下克服了困难,完成了高质量的动画制作。

经过四个月的精心准备,从最初的构思、选题、撰写脚本到取景拍摄及素材收集,每一步都凝聚了大家的心血。他们的作品不仅在校级比赛中荣获第一名,在省级比赛中也拔得头筹,并成功晋级全国总决赛,在来自全国1107所院校提交的6259份作品中脱颖而出,赢得了短视频赛道全国总决赛金奖季军的好成绩。

“可以说整个比赛过程中,团队成员的心情经历了从最初的兴奋到中途的疲惫,再到最后的坚持。每次修改和调整都是对耐心和毅力的考验。”王攀宇分享,当得知获奖的消息时,所有的辛苦和努力都化作了无尽的喜悦和自豪。

未来:持续深造讲好中国故事

在荣获此项殊荣之后,王攀宇对国际传播领域有了更为深刻的思考与见解。“身为21世纪的青年,能够精准描绘中国风貌,生动讲述中国故事,有效传递中国声音,这不仅是一种无上的荣耀,更是一份沉甸甸的骄傲。这能让全球更多的朋友见证到,新时代的中国青年是如何以可信、可爱、可敬的形象站立于世界舞台。”

此次获奖经历,对王攀宇而言,是一次满载而归的学习之旅。

“我一直对文学创作有着浓厚兴趣,而本次比赛虽以短视频为载体,却巧妙地融合了文学与传播学,这让我与团队成员得以在热爱的领域中大展拳脚。”

对于有志于短视频赛道的后来者,王攀宇建议聚焦生活,从小处着手,巧妙融入叙事艺术,以观众为中心,讲述引人入胜的故事。同时,掌握传播学精髓,精进剪辑技巧与传播策略,以增强视频的传播力和影响力。同时,他认为团队协作至关重要,明确分工、优势互补是成功的关键。

展望未来,王攀宇怀抱着让世界更深入了解中国壮丽风光与深厚文化的愿景,致力于展现一个多维度、全方位的中国形象。

合肥通客户端- 合报全媒体记者 庄文倩

图片由受访者提供