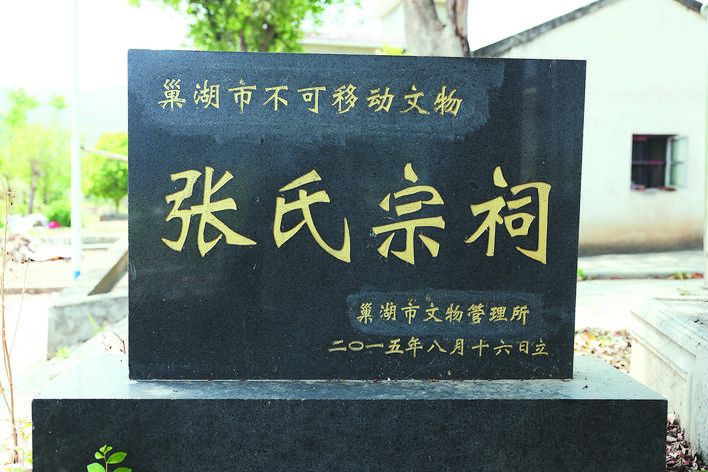

张家山小学就建在张氏宗祠里。

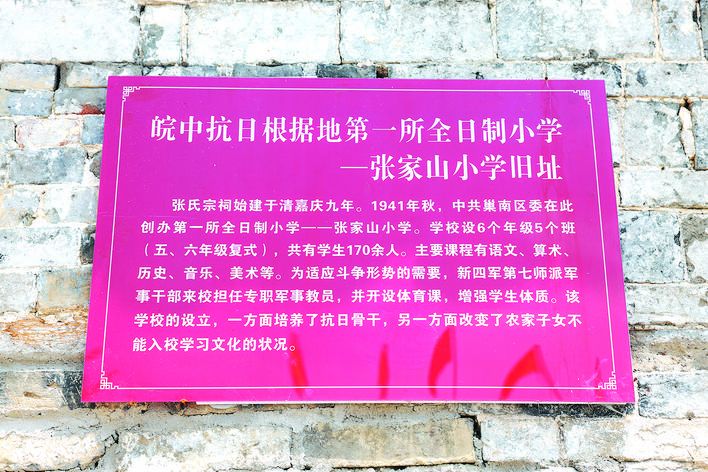

挂在张氏宗祠门口的张家山小学介绍。

合肥晚报消息 巢湖市银屏镇南郊,于一片大山里“藏”着处古村落,名叫“张山村”,但村人更喜欢称它为“张家山”。

苍山、古木、小溪……自然、原生态的元素,构成张家山别具一格的风光,引得人流连忘返。但很少有人知道,这个古村落曾是新四军一处重要的驻扎地。皖中根据地第一所小学——张家山小学,就创办于这里。

“铁军魂・江淮情・合肥红”抗战故地行采访团于日前走入张家山,深入挖掘新四军在这里的“教育故事”。

张家山小学建在古祠堂里

张家山现属于银屏镇芙蓉行政村,实际分上村、下村和涧后村三个村落,或隔溪相望、或村路相连。下村低处,有一座徽派建筑风格的张氏宗祠,听说我们要找张家山小学,村人将我们带到了飞檐翘角的古祠堂前,“张家山小学就建在这个祠堂里”。

将时间回拨至1941年。

当年,新四军第七师在巢南地区隐蔽发展,创建了皖中根据地,并成立了巢四区(指银屏区)民主政府。和那会儿的很多地方一样,巢南地区的文化教育基础薄弱,广大农村,特别是山区,不仅没有中学,小学也非常少。就是富家子弟想上学也不容易,要么外出求学,要么设私塾,更别说贫苦农民家的孩子能上学了。

正是在这一背景下,根据地为了解决广大农民家孩子和新四军部队子女上学,决定兴办学校。

“根据地创建初期,军事力量、民主政权十分脆弱,人力、物力和经费都很紧缺。在这么艰难的情况下,还是坚持要办学校,目的只有一个,主要让农家子弟能上学。”中共巢湖市委党史和地方志研究室副主任翟邦军介绍,1941年秋天,银屏区在张家山张氏宗祠办起第一所全日制小学。

村里的老支书张辰生,曾听老一辈人讲过张家山小学的事。他回忆,初建成的张家山小学只有一个班,招了30多个学生,“有农民家的孩子,也有部队子女”。后来,“新四军办学校”的消息渐渐传了出去,有越来越多的农家子弟来求学,最鼎盛时,学校有6个年级5个班(五、六年级复式),学生有170多人。

“课程设置和今天的小学有点像,有语文课、算术课、历史课、音乐课等,老师有新四军战士,也有从村里找的文化人,教材有临时编写的,也有从旧教材里摘抄的。为了适应斗争需要,张家山小学还专门开设了军体课,新四军七师部队派军事干部来校担任专职军事教员。”翟邦军说。

农家子弟做起了“小老师”

“这么多农民家的孩子都上学了,村里人都高兴极了,这是我们祖祖辈辈都期盼的事。”张进秀是张家山的村民,新中国成立后,曾就读于张家山小学。从老教师和村里人口中,她还听到了一件有趣的事情:“村里的孩子不但上了学,后来还做了小老师,在学校教长辈们识字、读书。”

这是怎么回事?翟邦军查询党史资料后,为我们拼上了这块“历史拼图”。

“抗日民主政府非常重视教育,创办公办学校的同时,还兴办了不少民办公助学校,曾有一度,每个行政村都有民办初小,农家子弟入学状况有了很大改善。在此基础上,抗日民主政府又大力开展成人教育,重点扫除群众中,尤其是青壮年人群的文盲。”翟邦军介绍道。

从1942年开始,包括张家山在内的很多巢无中心区的乡镇和大的行政村,普遍建立了农民识字班和夜校,也叫做“冬学”。由于参学人数多,教师缺乏,各地聘请在校的高年级学生担任教员。张家山小学一些成绩优异、表达力好的高年级学生,也因此成了“小老师”,走上讲台。

“‘扫盲班’的课本,是由皖中行署统一编印,发放给学生。空闲的时候,新四军指战员们也会参与到扫盲教学中。再往后,‘扫盲班’慢慢发展到以民教民,形成人人教、人人学,互教互学的氛围。”翟邦军补充介绍。

和今天的很多学校一样,张家山小学除了上好文化课,还注重发展文艺特色。配合区乡民主选举时,学校师生自编自演的《快去参加大会》《小放牛》《打垮疯狂的希特勒》等歌舞剧,很受群众欢迎,收到了很好的宣传效果。

遗憾的是,张家山小学不久消失于战火中。1943年,日军对巢无中心区发动过两次大规模“扫荡”,学校被迫停办。学生经过一年半的战时学习和教育,在反“扫荡”的炮声中结业。新中国成立后,张家山小学重新启用,直到上世纪80年代末,与秀芙中学合并,正式退出历史舞台。

根据地教师过上了教师节

除了张家山小学外,新四军还在巢南地区创办了皖中抗日根据地最早的,也是唯一一所中学——无为中学,后改名“皖中各县联立中学”。

翟邦军介绍,学校自初创时就建立了区党委直接领导下的党支部委员会,党组织的负责人大多是从新四军第七师和党政机关调来的,他们既有党的组织工作经验,又有较高的文化水平,除了在学生中进行党的思想政治工作和党的组织工作外,还负担了一部分教学任务。

课堂上,老师会向学生传播马列主义思想,加深学生对党的性质、任务和国家前途的认识,同时,也把思想政治教育寄寓到各门学科的教学中。

比如:语文课要求结合时事政治,阅读有关报纸、文件,写出观点正确、爱憎分明的文章,既强调语法修辞,又注意陶冶思想情操;历史课,要求认识社会发展规律、中华民族的优良传统以及新民主主义革命的必然性;地理课,结合抗日战争形势了解周围的自然状况和人文状况,通过形势教育增强革命的信心;音乐课侧重教唱抗日救亡歌曲。

学校还设置了数学、理化、美术、财经、教育、心理等多门课程,注重基本知识、基本技能的教授和训练,以增强学生为根据地各项建设事业服务的才干,为即将投身抗日救国的革命斗争练就过硬本领。此外,学校还注重劳动教育,每个班都有菜园地,蔬菜大部分自给。

“在大力推进办学的同时,根据地还大兴尊师重教之风,规定每年6月6日为教师节。1944年6月6日,皖中行署举行了首届教师节庆祝大会,行署主任吕惠生还到会作关于发展文化教育的报告。”翟邦军说,由此可以看出,我党重视教育的初心自革命年代起便深深镌刻于使命之中,历经岁月更迭始终坚定不移,为新时代教育强国建设注入了跨越时空的精神力量。

记者 王靓/文 张正朋/摄